Association pour la Protection de l’Enfance au Laos

(APPEL – puis ASPEL)

1958 – 1976

Résumé

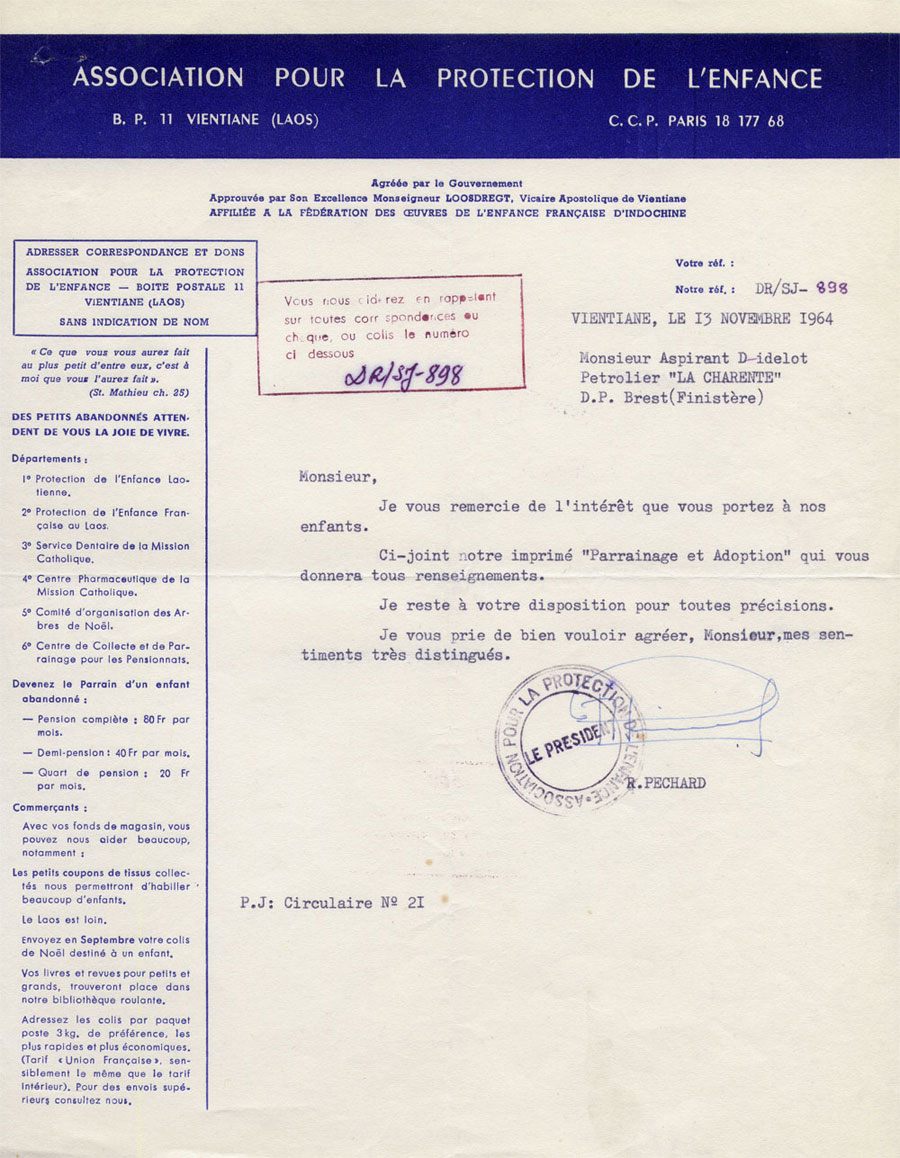

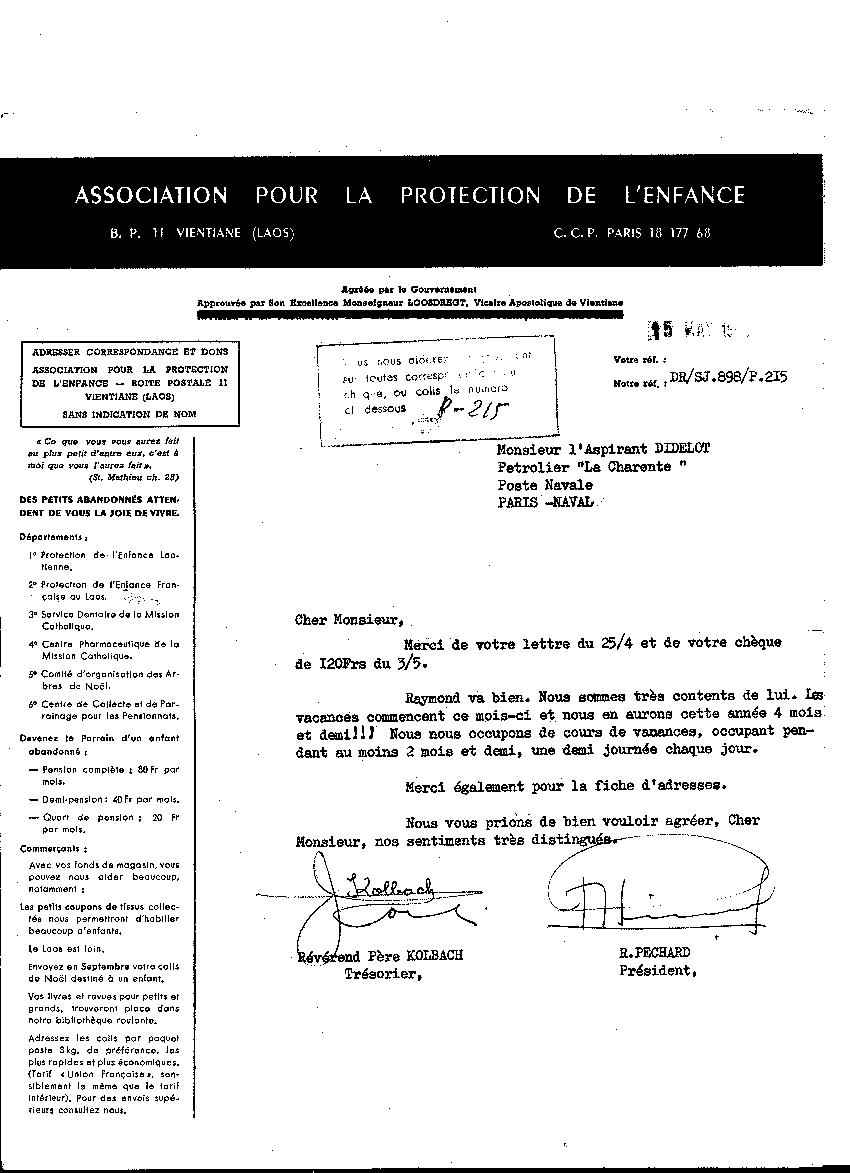

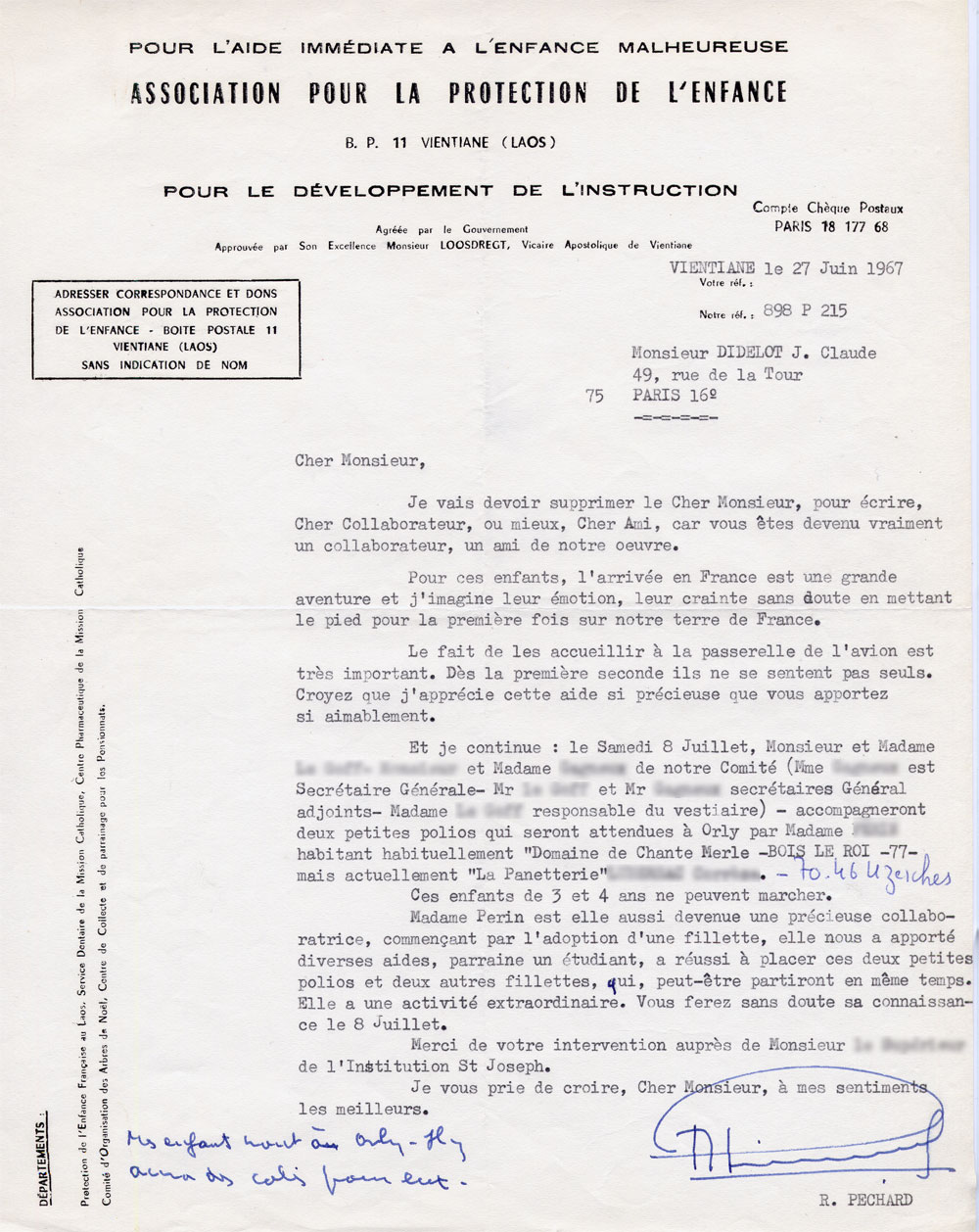

En 1960, Jean-Claude Didelot intègre l’Ecole d’Hydrographie du Havre. Les Messageries Maritimes dont les lignes couvrent en particulier l’Extrême Orient, lui proposent une bourse d’étude et il rejoint cette compagnie en qualité d’Officier au Long Cours. Il navigue à travers le monde à bord des cargos et paquebots de cette compagnie. En 1964, alors qu’il effectue son service militaire comme officier de marine, il répond à une demande de parrainage. Son filleul arrive en France en 1967, il l’élèvera avec ses autres enfants. Dés lors, une correspondance s’établit avec René Péchard. (Voir « 1968 – 1976 – ASPEL France »).

|

1964…Monsieur

|

1965…Cher Monsieur

|

1967 Cher-collaborateur |

1967 Cher-ami |

1968…Cher Jean-Claude… |

La même année, arrivée du premier coopérant. Il sera suivi de bien d’autres que l’on appellera plus tard « bambous ».

De nouveaux enfants eurasiens sont envoyés en France où leur avenir paraît plus assuré qu’au Laos alors que la situation politique se dégrade.

En 1968, René Péchard revient en France après vingt deux ans d’absence. A Jean-Claude Didelot, venu l’attendre seul à Orly, il dévoile son passé avant de l’emmener pour un vaste tour des familles d’accueil et du premier foyer ouvert l’année précédente à Fourmies. A l’issue de ce tour de France, René Péchard demande à Jean-Claude Didelot de fonder en France une association sœur de celle du Laos.*

A son retour à Vientiane, René Péchard doit faire à une tentative de prise de pouvoir fomentée par un jeune coopérant qui a profité de son absence pour ourdir une campagne de calomnies et tenter d’entrainer le conseil d’administration dans une opération de prise de pouvoir à son profit.

A partir de 1968, accompagné par Jean-Claude Didelot ou un délégué régional, René Péchard revient chaque année en France pour une vaste tournée d’informations et de rencontres avec les familles d’accueil. Durant l’été, une rencontre nationale réunit dans des lieux différents les amis de l’association dans une ambiance asiatique toujours couronnée par une cérémonie traditionnelle du Baci.

La collaboration entre les associations du Laos et de France permet l’accueil de nombreux jeunes venus des foyers de Vientiane. Les jeunes eurasiens sont souvent pris en charge par des familles françaises tandis que des étudiants laotiens viennent terminer leurs études dans la perspective d’un retour au pays natal. Par ailleurs, l’association française travaille sans compter pour trouver des aides qui sont envoyées au Laos.

|

Audio

|

Photographies |

Extraits de « Piété Filiale »

Parallèlement à cette action sur place, notre jeune association s’est trouvée confrontée à un problème nouveau, massif et inattendu… Au tout début de 1963, le consul de France me fit appeler et me dit :« C’est très bien, ce que vous faites pour les jeunes Asiatiques que vous avez recueillis. Mais vous pourriez aussi vous occuper des petits Français…C’est ce que je fais déjà, lui répondis-je.Non, je ne parle pas des enfants des colons qui sont chez vous en pension. Je veux parler des petits métis… Il y en a plus de cinq cents au Laos! »

J’avoue bien humblement que je n’avais pas pensé à ces enfants-là. Dès lors, ils devinrent aussi.« nos » enfants. Nous constatâmes qu’ils étaient très nombreux à la base militaire française de Seno. Comme cette base allait être dissoute, j’ai demandé au général qui la commandait de s’intéresser au sort de ces petits Eurasiens. Ces enfants, pour la plupart, n’avaient pas d’état civil. Il fallut susciter des jugements déclaratifs de naissance et nous en avons fait établir plusieurs centaines en quelques mois. Bénéficiant désormais d’une existence légale, les enfants sont partis en cinq fois par l’avion de la Mission militaire française jusqu’à Saigon. Là, ils ont pris un vol d’Air France payé par les militaires. Arrivés en France, une association aujourd’hui dissoute s’est occupée d’eux. Ils lui doivent d’être des hommes et des femmes libres, jouissant pour la plupart d’une situation honnête et confortable. Une petite ombre au tableau demeure tout de même, qui ne remet pas en cause la générosité fondamentale de nos compatriotes, mais qui montre à l’évidence que le fait d’ouvrir ses bras à des étrangers ayant vécu des choses difficiles, voire tragiques, demande préparation et réflexion. Les jeunes Eurasiens des années soixante ont un foyer et un travail, certes, mais ils gardent au cœur un regret, celui de n’avoir pas ou peu rencontré de familles qui les auraient accueillis comme leurs propres enfants quand, après les péripéties et les incertitudes qu’on sait, les autorités françaises les ont rapatriés dans l’Hexagone. Ils pensaient que, ayant du sang européen dans les veines, on aurait privilégié la ressemblance plutôt que les différences. La grande majorité d’entre eux ont dû se contenter de pensionnats dévoués et compétents dans lesquels l’instruction et l’éducation ont été dispensées sans la dose d’amour senti, en l’absence de laquelle un enfant a bien du mal à s’épanouir.

Sans doute va-t-on me trouver bien exigeant lorsque j’évoque cela… Aujourd’hui plus que jamais je n’ai rien à perdre en disant la vérité : je suis un vieux monsieur aux portes de la mort et la manière dont Dieu me traitera me préoccupe plus que l’opinion plus ou moins flatteuse que l’on pourrait avoir de moi ou de mon œuvre. Avec mes limites, j’ai tenté et je continue de tenter d’aimer en profondeur ces enfants que la Providence a placés sur ma route.

Lorsque fut réglée la situation des enfants eurasiens que nous avons connus et aidés, nous avons repris notre premier objectif, celui de nous occuper des jeunes Laotiens et des petits Vietnamiens, nombreux au Laos. Nous avons prioritairement pris en charge les enfants de familles très pauvres. Ils n’avaient pour toute famille que leur mère, et une femme seule s’en tire très difficilement, dans ces pays surtout. Les mères sans mari éprouvaient au Laos de réelles angoisses face à l’éducation de leurs garçons. Certaines nous disaient : « Vous savez à quel point nous aimons nos enfants. Pourtant, notre misère est si grande que, pour leur bien, nous préférerions nous en séparer et les voir partir pour la France. Là, nous sommes sûres qu’ils pourraient avoir un avenir! » Notre désir à nous eût été d’avoir assez d’argent sur place pour venir en aide à ces femmes et leur permettre d’assumer elles-mêmes, dans leur cadre culturel, affectif et humain, la formation de leurs petits. Mais nous étions confrontés à une carence financière importante et des familles s’offraient en France à accueillir les enfants. Nous avons eu dès le début pour principe de ne jamais couper les gosses de leur milieu d’origine. La plupart ont écrit régulièrement à leur mère au Laos et, si les liens se sont espacés pour quelques-uns après de nombreuses tentatives orchestrées à notre initiative, beaucoup ont gardé précieusement leurs racines et certains, devenus adultes ou autonomes, ont fait venir leur maman en France. Le premier foyer a ouvert ses portes parce que cinq ou six garçons que j’avais placés dans une institution catholique ont dû la quitter parce qu’elle avait cessé ses activités. Que faire avec ces enfants-là ? J’ai tout naturellement envisagé de les prendre chez moi, mais la maison était devenue trop petite. Sur ces entrefaites – et j’ai toujours constaté que la Providence ne me laissait jamais tomber. Les oblats de Marie, missionnaires au Laos, ont quitté l’une de leurs maisons pour s’installer plus au large. J’ai sauté sur l’occasion et immédiatement loué l’édifice pour le transformer en foyer. Je comptais y loger une douzaine de personnes.

D’autres demandes sont arrivées et il a fallu se serrer. On a dû construire en bois un certain nombre de pièces dans l’arrière-cour. Si mes souvenirs sont exacts, le foyer est très vite arrivé à loger une quarantaine d’enfants, et ils arrivaient sans cesse… L’année suivante, alors qu’il aurait partout fallu repousser les murs pour y mettre nos petits, l’une de nos voisines habitant près du cabinet dentaire et un autre voisin sont partis. J’ai repris les deux maisons mitoyennes et le deuxième foyer a été créé, celui de Haisockh. Il était surtout destiné aux enfants en très bas âge. Parmi eux, quelques petits Français que leurs parents m’avaient confiés et dont la présence m’arrangeait bien, parce qu’ils étaient les seuls à payer leur pension. J’étais donc à la tête de deux grandes « familles » dotées de soixante-dix enfants. J’aurais pu en avoir cent ou deux cents, mais je joignais à peine les deux bouts avec ceux que j’avais.

*

* *

JCD : J’ignorai tout de cette petite association du bout du monde et ne comprendrais que bien plus tard les signes qui me préparaient à la rejoindre.En juin 1963, un télégramme du capitaine d’armement m’avait rejoint en mer à bord du Vosges : dés l’accostage à Marseille, j’aurai à embarquer à bord du « Laos » sur la ligne d’Extrême-Orient.

Le paquebot était en partance. Je me frayai un chemin à travers les coursives encombrées d’une foule bruyante. Au bar des premières, un passager commandait un deuxième whisky, s’enquerrait auprès d’un steward des passagères qui voyageaient seules. Un monsieur décoré accaparait le commissaire, exigeait de voir le commandant : il jouait au golf avec l’armateur. Une jeune femme embrassait un homme d’allure militaire, promettait d’écrire. Sitôt l’appareillage je la verrai au bras d’un autre, riant aux éclats. Dans les salons se nouaient des intrigues sous les lumières artificielles. Délivrées des contraintes et des bienséances habituelles, les natures se dévoilaient sans fard. Au dessus de l’entrepont des troisièmes, les mats de charge balançaient des filets emplis de ballots misérables. Un adolescent pleurait, agrippé à sa mère. Elle entreprit de me raconter une histoire compliquée, me demandait d’intervenir. Je ne pris pas le temps d’écouter et les laissai à leur désarroi : on appelait aux postes de manœuvre.

Journal de bord : « 17h15 : Paré à manoeuvrer – 17h 35 : tourné la remorque – 17 43 Largué tout derrière ».

« Chacun son poste » commandait le maître d’équipage; « Entre les bouées » ordonnait le commandant ; « A toi le soin » disait le lieutenant de quart. Nous nous engageâmes dans le chenal de sortie. Au large la nuit et le silence nous enveloppèrent. Je sautais d’un astre à l’autre. On avait écrasé des sondes sur les planètes, mesuré la distance des étoiles, établi les équations mathématiques où sombraient les galaxies, encore quelques années et on marcherait sur la lune. Nous percevions de gigantesques explosions éteintes depuis longtemps. Un passé englouti nous rejoignait mais nous ne savions rien d’un cosmos dont les signaux nous atteindraient dans des millions d’années. Alors l’esprit affolé de finitude, bascule dans un infini de temps et d’espace. Une volée de dauphins vint jouer avec l’étrave et une vague de bonheur m’emporta : l’infini avait un nom. Pour rester en bon termes avec le « Bon Dieu » il suffisait de rester dans un chenal balisé, de tenir son poste, de prendre soin, de se préserver des artifices du salon et des détresses de l’entrepont.

Saigon vivait ses derniers mois d’insouciance sous le régime de Ngo Dinh Dien. Nous allions appareiller. Un dernier appel dans les haut-parleurs: «Steamer Ship Laos is about to sail. All visitors ashore, please. All visitors ashore!… ». Seuls visiteurs encore tolérés, des policiers se livraient à la chasse aux clandestins tandis que nous descendions le fleuve entre rizières et palétuviers. A la limite des eaux territoriales, au large du cap Saint Jacques, ils pousseraient dans le bateau pilote un petit groupe résigné – pauvres hères qui tentaient de fuir la guerre. L’équipage peu enclin à s’embarrasser de ces voyageurs sans bagages, participait à la traque. Et puis, le commandant ne plaisantait pas. Quelque vingt ans plus tard, des dizaines de milliers de boat people, verraient passer sans qu’ils changent de cap, des capitaines sans honneur.

Hormis les « indications du pilote et les ordres du commandant» un profond silence régnait sur la passerelle tandis que le grand paquebot blanc évoluait entre les balises : « Gouvernez au deux cent quarante. Sans venir à droite »…« Bâbord en avant lente, Tribord avant demie ». .. « En route au deux cent quarante, sans venir à droite » répétait le timonier et, l’élève préposé au chadburn : « Bâbord en avant lente, Tribord avant demie ». Je levai les yeux machinalement vers la mature : une masse sombre en équilibre sur 1’etroite plate-forme qui couronnait le mat avant, tentait de faire corps avec les poutrelles métalliques. Dans mes jumelles, deux jeunes gens apparurent comme à porté de main. La parallaxe les protégeait des regards des ponts inférieurs, mais certes pas de la passerelle. Ils avaient compris qu’ils venaient d’être découverts et s’écrasaient encore plus contre 1’acier, comme pour s’y fondre. Ils savaient que je les avais vus et je savais qu’ils le savaient… . Au même moment, le capitaine de police vint prendre congé. Ses hommes avaient déjà mis la main sur une dizaine de personnes en situation irrégulière. De leur perchoir, les deux fugitifs pouvaient voir la scène. Une minute encore et s’en serait fait de leur cavale. Le commandant appela son maître d’hôtel : « Servez donc un whisky à ces messieurs… dans la chambre des cartes». De là il était impossible de voir la mature…

Ai-je rêvé ? Je crois que le « vieux » sous les sourcils broussailleux, m’avait lancé un clin d’œil… Le lendemain il me rappela ses ordres concernant les clandestins – sans clin d’œil cette fois-ci – la voix bourrue et le cœur grand.

Consignés dans la cellule, tout à l’avant, les deux fugitifs poursuivirent la traversée en proie au mal de mer. J’y accompagnais l’inspection quotidienne. Nous avions le même age. Ils murmuraient :

« Cam on ![1] »

« Je ne vois pas de quoi ils vous remercient »

grommelait le pacha, et au maître d’équipage, un gars qui, né natif d’Ouessant, le comprenait à demi mot :

« Veillez à ne pas les laisser filer ».

A Singapour, il oublia de les enfermer et ils disparurent.

A Marseille le Capitaine au Long Cours Roch Menés ordonna : « Terminé pour la machine » et posa son sac à terre. C’était son dernier commandement.

Je partis alors pour effectuer mon service militaire. C’est là qu’un soir de garde à bord du pétrolier-ravitailleur La Charente en grand carénage à Brest, durant un dimanche long et monotone, mon chemin croisa celui de René Péchard. Un journal traînait au carré; une association inconnue y sollicitait des parrainages qui n’engageaient à rien d’autre qu’à un versement mensuel. Un peu par hasard, je répondis à cet appel, d’un genre auquel nous sommes maintenant habitués, mais qui, à l’époque, était tout à fait nouveau. Au fil des mois, une correspondance allait s’établir, et des nouvelles de Phuoc, mon « filleul », me parvenir en Polynésie où notre bâtiment avait été envoyé…

Ainsi s’accumulent ces petits signes qui jalonnent notre route sans que nous y prenions garde : l’appel insistant d’un missionnaire à bout de forces : « Vous en êtes où avec le Bon Dieu ? », ces deux fugitifs vietnamiens à bord d’un paquebot nommé Laos, cet enfant inconnu…

Pour l’heure, insouciant et préservé, j’avais acheté un petit voilier et faisais régulièrement la traversée vers l’île de Moorea, encore exempte de touristes. Un jour que nous rentrions sur Papeete, le vent forcit nous obligeant à tirer des bords sur une mer qui se formait. Par précaution, je fis capeler les brassières de sauvetage. Mon équipage de braves gars pas trop amarinés, s’affolait :

« On y arrivera jamais ! On va couler !

Eh bien ! Je vous interdis de penser à autre chose qu’à la prochaine vague »

Je pris la barre. Nous filions dans une envolée d’écume et de poissons volants. La nuit était tombée sur de courtes lames déferlantes que nous escaladions une à une. Soudain, ce fut le calme plat…Nous avions franchi la passe et voguions dans le lagon.

Notre vie est une traversée et notre but un lagon tranquille. Nous ne connaissons ni le jour ni l’heure.

Cette arrivée fut l’occasion d’une correspondance plus personnelle et quand, à son tour, René Péchard annonça sa venue, j’allai tout naturellement l’attendre à l’aéroport.