1988 – 2001

Résumé

3 octobre 1988. Décès de René Péchard. Il laisse un testament désignant Jean-Claude Didelot comme son successeur. 1er novembre, embauche de M. Yves Meaudre comme Directeur Général salarié de « Enfants du Mekong ».

A partir de janvier 1989, missions annuelles dans les camps de Thaïlande jusqu’à leur fermeture. En 1990 et en 1995, Jean-Claude Didelot se rend seul au Vietnam puis aux Philippines pour y lancer les premiers parrainages. Les programmes au Cambodge et au Laos sont montés en lien avec le retour des réfugiés dans leur pays. Mis à part le Cambodge, ces programmes sont initiés et animés par des responsables locaux. Constructions d’écoles, programmes spécifiques en faveur des familles réfugiées (« Amis pour vivre »), enfants de la rue (programmes « petits buffles ») et de l’action sanitaire (programmes « neveux de Yersin »).

Fondation de l’Institut Alexandre de Rhodes. Agrandissement des maisons René Péchard à Asnières et Marcel Van à Montparnasse.

| En 1996, Jean-Claude Didelot dissout l’association Jonas Evangélisation reconnue comme association privée de fidèles, qu’il avait fondée en 1988, au profit de l’association Saint Grégoire dont il est élu président. Dans ce cadre, ouverture des maisons Saint Benoît et Saint Joseph à Pau, Notre Dame à Erquy. Fondation de la société NAPSA. | |

Il envisage alors de rassembler les associations « Enfants du Mékong » et « Saint Grégoire », l’Institut Alexandre de Rhodes, la société NAPSA, et les éditions du Sarment dans une fondation. Dans cette perspective, il prévoit une vaste réorganisation et achète un immeuble au 49 Boulevard du Montparnasse en vue de loger des jeunes ménages asiatiques en difficulté.

Mars 2001, soit vingt cinq ans après la démission de René Péchard de l’Association qu’il avait fondée au Laos, démission de Jean-Claude Didelot des associations Enfants du Mékong et Saint Grégoire. Il fonde la même année l’association « Institut du Fleuve » et les éditions du Jubilé SAS.

* *

Extrait de « Piété Filiale »

1988 – 2000

Avertissement : Le texte qui suit n’est qu’un très court extrait de l’ouvrage « Piété Filiale » disponible aux éditions du Jubilé. Les mots soulignés en gras renvoient à des développements, photos, textes et documents, qui seront mis progressivement en ligne et annoncés dans la rubrique « Nouveautés ».

*

* *

Les camps de Thaïlande.

Sitôt débarqué de l’avion à Bangkok le 19 janvier 1989 après quelque quinze heures de vol, un car terriblement climatisé conduisait en une nuit à Aranyaprathet…Encore quelques dizaines de kilomètres sur une route coupée de check points et ç’était l’univers immense et pitoyable des camps de réfugiés. Le père Ceyrac y promenait inlassablement un vieil imperméable et un amour qui illuminait les visages. Il me conduisit dans une section isolée : des veuves âgées – le crane rasé- y terminaient leur vie dans la méditation. Elles se pressaient autour de lui :

– Vous êtes belles !

|

Et toutes de rire. Je retrouvai les mêmes regards purs dans la petite communauté catholique. Les réfugiés avaient construit une chapelle de bambous. Une femme solitaire priait devant ce que je pris pour une icône fixée à un pilier. M’approchant, je reconnus la photo de René Péchard découpée dans la revue de l’association: les pauvres, insensibles aux calomnies et jalousies, n’avaient pas attendu de décret pour reconnaître leur intercesseur. Le père Ceyrac, d’autres encore me faisaient un devoir d’alerter l’Eglise. Notre époque troublée a besoin de saints qui lui ressemblent.

|

Ces vieilles bonzesses au regard pur, cette pauvre femme abîmée dans la prière, la messe que disait le père Ceyrac accroupi devant une natte, ces jeunes volontaires que ce prêtre qui avait donné toute sa vie, respectait assez pour ne pas les courtiser…Ici, où se mêlaient ciel et enfer, se cassaient les certitudes. Ceux qui avaient tout perdu, et d’abord leur patrie, demandaient un royaume : de nombreux catéchumènes s’y préparaient longuement. Des flambées de violence rappelaient soudain ce que ce lieu recelait de souffrances contenues. On amena un jeune homme inanimé, le visage défiguré par un jet d’acide. Il reprit connaissance et dans un souffle :

– Je pardonne…

Cette leçon venait à point nommé. J’avais recruté un jeune volontaire dans la tradition initiée dès 1964 par René Péchard, fondateur de ceux que l’on appellerait bientôt « bambous ». Il se fit l’écho de rumeurs :

– « On raconte des choses sur vous …

– Tiens donc ! On peut savoir ?

Il finit par lâcher :

– « Il paraît que vous faites partie du SDECE[1], votre association, ce n’est qu’une couverture »

Nier, ç’était s’enfoncer, se taire, aussi, car comme il me le fit observer judicieusement, qui dit secret, dit…secret. Il restait songeur. Il poursuivit :

– « Vous êtes déjà venu en Thaïlande ?

– Moi, non, jamais. C’est mon premier voyage dans ce pays !

– Pourtant on vous y a vu l’année dernière ! »

Cette fois, son siège était fait. Quelques jours plus tard, comme je me présentai au père Jacquemin supérieur des Missions Etrangères à Bangkok, j’eus droit à cette exclamation étonnante qui nous amusât par la suite :

– « Ce n’est pas lui ! »

La morphologie m’avait sauvé : un de mes cousins dont je partageais le nom et presque le prénom (« Jean-François »), était effectivement passé l’année précédente. Il mesurait heureusement vingt centimètres de plus que moi…Mais le missionnaire n’est pas étonné. Il a bien connu René Péchard « calomnié jusqu’après sa mort par ceux qui s’étaient érigés en justiciers, n’admettant pas qu’ils aient pu se tromper ». Il avait été accusé de renseigner le deuxième bureau par un codétenu jaloux puis de faire partie de la CIA par des usurpateurs.

Voici qu’on m’appelait maintenant « tonton », et qu’on m’attribuait des activités parallèles…J’étais sur la bonne voie – la sienne. Il me resterait, le moment venu à m’inspirer du texte qu’il m’avait confié : « La paix, la sagesse, la force, les yeux pleins d’amour, être patient, compréhensif, doux et sage; voir au-delà des apparences et ne voir que le bien en chacun, sourd aux calomnies, muet à la malveillance, des pensées qui bénissent et attirent par la joie… »

La situation des réfugiés n’avait guère évolué depuis ses premières visites. Il avait été l’un des premiers à avoir mesuré l’ampleur du drame. L’entrée dans les camps n’était pas facile, il fallait parlementer, user de stratagèmes, distribuer les parrainages discrètement sous la protection de veilleurs. Pourtant, quoiqu’on ait pu prétendre après sa mort, il les avait presque tous visités, s’attardant longuement pour y distribuer de l’aide.Le soir venu, nous devions repartir laissant ces immenses étendues couvertes de pauvres paillotes s’enfoncer dans la nuit…à la merci des prédateurs. Dans certains camps proches de la frontière, nous devions porter en permanence un petit poste récepteur relié aux autorités qui, en cas de tension nous enjoignaient de quitter les lieux…Alors, le cœur serré, nous devions remonter en voiture pour aller nous mettre à l’abri, laissant à leur sort nos amis.

| René Péchard avait tissé des réseaux – certes pas de renseignements, mais de charité – dans presque tous les camps. Nous étions reçus par ces pauvres gens avec une délicatesse qui nous récompensait bien au delà du peu que nous pouvions leur apporter, mais ce peu suscitait des jalousies parmi les populations voisines bien pauvres elles aussi. Nous apercevions les villages laotiens par delà les eaux boueuses du Mékong et, à portée de roquette, les vestiges du Cambodge martyr. Au delà, c’était le Viet Nam. Des « land people » en arrivaient au milieu de mille dangers dont le moindre n’était pas le passage de la dernière frontière infestée de mines et de brigands. L’entrée en Thaïlande restait subordonnée au bon vouloir des patrouilles. Les exactions n’étaient pas rares[D3] . C’est ainsi que je rencontrai Lam Ky Minh. |  |

|

Nous apercevions les villages laotiens par delà les eaux boueuses du Mékong et, à portée de roquette, les vestiges du Cambodge martyr. Au delà, c’était le Viet Nam. |

Thaïlande.

Il fallait amplifier l’action déjà entreprise en faveur des enfants les plus pauvres, bouddhistes à quatre vingt-dix neuf pour cent dans ce pays adepte du petit véhicule. Ainsi, après la mort de René Péchard, l’activité en faveur des enfants pauvres de Thaïlande se poursuivit. Cependant, répondre aux urgences ne suffisait pas et pouvait même contribuer à pérenniser les détresses en endormant les consciences. S’en tenir aux parrainages, c’était risquer de tomber dans la rente de situation. Il fallait aller plus loin, éradiquer les causes, alerter l’opinion publique, éduquer les touristes. Des initiatives comme celles d’ECPAT, dirigées vers les clients des hôtels et des agences de voyages y contribuaient. Pratheep, jeune femme lumineuse avait construit un centre pour les enfants du bidonville où elle était née elle-même. C’est à eux qu’il fallait donner la parole. Je voulus nous en donner les moyens, lançai la collection « Enfants du Fleuve » tribune de l’enfance malheureuse et de ceux qui s’y consacrent. Au delà des droits de directeur de collection, versés directement à l’association, cette tribune ajoutait à nos moyens d’agir. Il ne fallait rien négliger : l’urgence, le développement, l’opinion. Pira Sudham nous donna son « Fils de l’Isarn », récit de son enfance très pauvre dans un pays misérable. Un jour, nous ramassâmes sur la route un enfant qui saignait abondamment.

D’autres lieux nous appelaient.

Viet Nam.

Le lendemain, 28 janvier 1990, nanti providentiellement d’un visa de trois jours, je repris pour la première fois depuis vingt sept ans le chemin du Viet Nam…

– Nous commençons notre descente sur Saig…sur Ho Chi Minh Ville, veuillez attacher vos ceintures…

A côté de moi, un vieil homme sortit son mouchoir tandis qu’un lourd silence envahissait la carlingue. Nous roulions sur une piste cahotante vers un bâtiment délabré. Ma première visite fut pour les parents de Minh*, le plus jeune des fugitif rencontrés la veille sur la frontière Khméro/ Thaïlandaise.

|

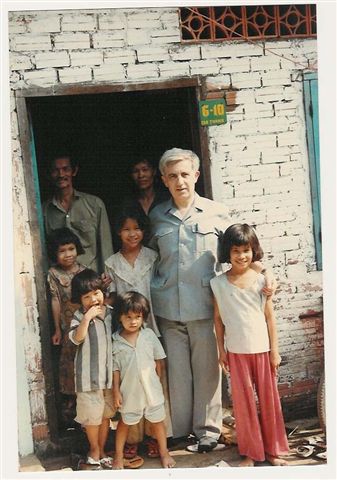

En trois jours, je mis sur pied nos trois premiers programmes de parrainages au Viet Nam et rentrai avec la photo d’une petite Thuc Nghi, ma première filleule en ce pays. J’y reviendrai chaque année. |

|

Dans les années quatre-vingt, la route mandarine, c’est sur dix-sept cent kilomètres une succession de plaques d’asphalte, parfois de chemins, de ponts à une voie, de bacs poussifs, de marchés en plein air, d’étals imprévisibles, de récoltes de paddy épandues à même le sol. Les enfants y mènent le buffle solennel et doux. De dignes vieillards s’emploient à surveiller la jeunesse et somnolent doucement; alors les adolescents chahutent sous le regard coulant des jeunes filles en ao da[2]ï, toutes droites sur la bicyclette familiale. On y croise des véhicules à bout de souffle surmontés d’invraisemblables chargements. Des huiles chaudes se déversent sur la chaussée. Un essieu casse. Qu’importe! Accroupis à quelques pas, les passagers jouent paisiblement aux cartes. Les voitures slaloment. S’énerver, ce serait perdre la face: on se venge sur l’avertisseur. La route mandarine, irrigue une inépuisable source de petites activités ingénieuses. Ainsi survivent les villages environnants.

|

|

Ho Chi Minh Ville (prononcer Saïgon) et son tumulte, c’était il y a trois jours. Avant-hier, un pousse cahotant glissait dans la pénombre des larges avenues de Hué vers quelque messe matinale. Des jeunes efflanqués y bousculaient l’obscurité d’une ferveur ancestrale. Ici, voici vingt ans à peine, des garçons de leur âge, leurs frères avaient été enterrés vivants. Ils le savaient, n’en parlaient pas, chantaient d’un seul coeur. Au bord de la rivière des parfums, les derniers empereurs se retiraient au seuil de la vieillesse, foulaient le sol où ils reposeraient, méditaient sur leur règne, prenant le temps de trouver la rime qui manquaient en contemplant distraitement la nage paresseuses des carpes. L’héritier, sitôt investi, s’appliquerait à rédiger la chronique de leur père – ardente obligation de piété filiale.

Nous roulions assommés de cahots. A une trentaine de kilomètres au sud de Thanh Hoa les bas côtés débordèrent de centaines de cages à oiseaux en osier. Les paysans avaient trouvé là le moyen de quelques revenus. La région est pauvre. Un essaim de marchands tournoyait autour d’un minibus arrêté sur le bas-côté. Les touristes s’évertuaient à s’approprier à moindre roubles des petits chefs d’œuvre que des enfants affamés fabriquaient de nuit sous des lampes à pétrole voilées de moustiques. L’âpreté des clients attisait une concurrence théâtrale. La solidarité entre familles d’un même village feignait de se fissurer d’un étal à l’autre pour le plaisir des étrangers. Le soir même, un partage subtil rétabliraient l’équilibre. Pour l’heure, il convenait de gagner le bol de riz quotidien et chacun enrichissait d’un épisode nouveau une tradition ancestrale érigée en sport national : amuser l’envahisseur du moment, persuadé d’être maître d’un jeu dont il n’était que le jouet. Ainsi au long des siècles, dans les échoppes branlantes, les palais des empereurs et les bureaux des secrétaires du parti, avait – on appris à survivre tout en s’amusant un peu aux dépens des touristes et des conseillers venus des pays frères.

|

Nous descendîmes de voiture devant une vieille femme à l’affût derrière quelques cages trop longtemps exposées à la poussière et à la pluie. Une fillette en haillons la secoua : “ Khàt tôi Kià ! Lin So ! [3]”. Dans un sourire édenté, elle nous indiqua la route qui menait à Ba Lang, à quelques centaines de mètres sur la droite. Pour la remercier, nous prîmes le temps d’un marchandage convenu. La grand-mère s’affairait, se relayait avec sa petite fille pour tenir à distance la concurrence, épousseter le pauvre stock, vanter ses produits, guetter nos réactions. Il fallut bien conclure et nous repartîmes sous les sourires complices des voisins, lestés d’un objet rafistolé payé trois fois le prix habituel: En Asie, on respecte les personnes âgées on les aime et on les aide. |

Passées les rizières, ce furent des maisons basses, pauvres, entourées de petits murets, jusqu’à la grève immense courant à perte de vue le long de la mer de Chine. Au large, de longues embarcations, au mouillage sur une forte houle, roulaient bord sur bord. Sur la plage, un paquet de filets usagés, roulé en ballon de fortune, volait entre des espars blanchis d’écume et de soleil : d’un champ d’épaves tirées au sec, des enfants maigres et vifs avaient fait le terrain de leurs jeux. Instruits d’une histoire millénaire, ils se cachèrent derrière des fous rires. Enfin rassurés : nous n’étions ni “ Pavillons noirs ”, ni “ diables chinois ”, ni “ colonialistes français ”, ni “ impérialistes américains ”, ni même “ grand-frères russes ”, Phuong, Thien, Chau, Thin, Bao, Chinh, Binh, Mai, Nhat, Nhi, Tien, Tin et les autres, retournèrent jouer avec le vent.

Dés lors, je me mis à aimer ce pays. Il fallait construire des écoles, des dispensaires, monter des parrainages, soutenir les étudiants en France…Avant tout, connaître pour aimer.

Cambodge

| En 1979, les troupes vietnamiennes envahirent le Cambodge, bousculèrent les Khmers rouges, sauvèrent des milliers de rescapés … et mirent un peu de temps à repartir. Des populations entières affluèrent en Thaïlande. La deuxième ville du Cambodge devint, en terre étrangère, un camp de réfugiés. Certains purent partir vers le pays « du troisième accueil » : Canada, Etats-Unis, France…d’autres croupirent des années durant à Site two, Site B ou Khao I Dang à deux pas de leur pays natal. |  |

| J’appris à aimer le Cambodge. Deux frères vinrent partager notre vie familiale. Un soir d’hiver, alors que nous nous apprêtions à aller nous coucher, Du, seize ans dit soudain :

– Moi aussi, j’ai eu une famille… Et de nous raconter son enfance heureuse au sein d’une grande fratrie, l’arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh, la population jetée sur les routes, la faim, les tortures, la mort des aînés puis des plus jeunes, celle de son père, l’arrivée des Vietnamiens, la fuite éperdue vers Saigon. Saisis, nous gardions le silence, n’osant même pas remettre une bûche dans la cheminée. Nos enfants pétrifiés fixaient ce grand garçon tout droit sorti de l’enfer : |

– « Nous avons fini par arriver près de Ho Chi Minh ville. Notre maman qui avait survécu a réussi à prendre contact avec une de mes sœurs qui se trouvait à Paris. Elle y faisait ses études durant la période Pol Pot et ne savait même pas que nous étions vivants. Mais pour la rejoindre il fallait tenter de passer en Thaïlande. J’avais alors quinze ans, avec mon petit frère qui n’en avait que quatorze, nous avons traversé le Cambodge à pied. Un soir nous sommes arrivés à la frontière. Elle était minée, parcourue de bandes armées, il y avait énormément de morts. J’ai pris mon petit frère par la main, j’ai prié pour qu’on meure d’un coup et nous sommes passés. Dans les camps de réfugiés, nous nous sommes fait passer pour Vietnamiens car à cette époque là les Cambodgiens ne pouvaient pas partir. Un soir, profitant d’un match de football entre détenus et gardiens, nous nous sommes enfuis en passant sous les barbelés. Notre sœur a réussi à nous faire passer des papiers et un peu d’argent et nous avons pris l’avion pour Francfort puis le train pour Paris ».

Là, le passeur les laissa sans papiers à la gare de l’Est. Ils avaient pris l’avion et le train pour la première fois de leur vie, retrouvé aussi l’usage d’un crayon… Ils ne parlaient pas un mot de Français. Du serrait dans sa main un bout de papier sur lequel était inscrit le numéro de téléphone de sa sœur et une pièce de cinq francs. Après plusieurs heures passées à observer la façon dont les voyageurs utilisaient les cabines, il s’enhardit à glisser sa pièce dans la fente et à composer le numéro…Au bout du fil, sa sœur répondit.

Le feu s’était éteint et l’obscurité noyait la salle. Sans un mot de plus, le garçon monta dans sa chambre. Dans la nuit, nous entendîmes des sanglots.

Des sanglots qui le reprirent alors qu’on lui demanda de témoigner devant six cent personnes. Un lourd silence pétrifiait l’assistance. Du reprit le micro :

– Vous voyez, j’ai tout perdu…Mais j’ai quelque chose à vous dire : Je viens d’être baptisé et je ne suis plus jamais seul…

Envahi d’émotion, j’entendis alors mon filleul entonner, repris par la salle : « Je suis venu pour la vie…éternelle… »

Il est aujourd’hui marié, père de famille. Il n’a jamais réussi à écrire son histoire, mais il lui est arrivé de m’accompagner pour des interventions en faveur des seins. J’ai publié plusieurs livres qui racontent les mêmes tragédies. L’un d’eux, « L’enfant de la rizière rouge[D4] » est devenu un best seller traduit dans de nombreuses langues.

Mon premier « filleul » avait été un enfant eurasien au Laos, puis il y eu la petite Loan qui disparut un jour dans les bas fonds de Ho Chi Minh Ville, Huan et Huyen dans le village de cristal, Hoa[i] l’enfant aveugle et Dien que je pus faire opérer à temps… d’autres encore. Dans les camps de réfugiés, ce fut Sovann. Il m’écrivit une longue lettre : il avait eu l’autorisation de revenir chez lui pour quelques jours, de retrouver son village, les rizières paisibles, les maisons sur pilotis, la brume légère sur le Tonlé Sap et jusqu’aux temples d’Angkor enlacés de grands arbres. Il racontait sur plusieurs pages avant de terminer abruptement : « Ce n’était qu’un rêve… ».

Le rêve devint réalité et parfois cauchemar. Le jour où les premiers contingents de volontaires furent rapatriés , le père Ceyrac glissa son pick up couvert de poussière dans le cortège rutilant des voitures officielles et nous débarquâmes au milieu de personnages importants amenés de Bangkok par hélicoptères. On prononça des discours et on prit des photos. Des cordons de policiers tenaient à distance les réfugiés. Sovann me faisait signe, j’allai le chercher. Des cars attendaient. Nous y accompagnâmes des familles encombrées de maigres bagages. Chacune recevait un petit pécule, une bâche de toile bleue où se protéger les premières nuits, le plan du bout de terrain qui lui était affecté. Beaucoup s’apercevraient que leur parcelle était minée et des années plus tard continueraient à s’abriter sous les restes dérisoires de toiles qui s’effilochaient avec leur espérance.

Durant des années, les réfugiés avaient vécu sous perfusion des aides fournies par les Nations Unies et les ONG. La tentation était grande pour les uns ou les autres d’en profiter pour se conduire en maîtres dans un pays certes exsangue, mais souverain. On humilia le peuple Cambodgien. Je dus lutter pour que l’association ne tombe pas dans ce travers… .

Grâce à Roland Heng qui deviendrait plus tard ambassadeur de son pays en Thaïlande, nous pûmes passer discrètement au Cambodge. Ensuite, c’était une piste défoncée jusqu’à Ampil où nous étions restés quelques jours, campant dans l’attente d’un visiteur. Une nuit, plusieurs voitures tous terrains avaient surgi dans l’ombre. Les soldats s’étaient glissées à l’abri des bananiers, le doigt sur la détente. Avec leur général, nous avions parlé des écoles à construire. Soudain, il s’était levé :

– “ Je dois partir. Je déciderai de l’endroit où aller une fois en route… ”

Cela faisait des années qu’il ne dormait pas deux fois de suite dans le même lieu. Les Toyota s’éloignèrent dans la nuit. D’autres arrivèrent qui trimballaient une mission australienne. Ils virent dans notre modeste délégation préoccupée des plus pauvres une dangereuse antenne des services secrets français. Chacun voit midi à sa porte.

|

Le Vénérable Monichenda y avait ouvert une “école de la réconciliation ” où nous parrainions près de deux cent enfants. Leurs pères s’étaient massacrés. Notre collaboration datait de l’époque des camps. La compassion bouddhique rejoignait la charité chrétienne. A en croire l’Évangile de Matthieu, le jugement ne porterait d’ailleurs pas sur la foi mais sur l’amour.

Les enfants de l’école “René Pèchard” sortaient sagement en rangs. Il aurait fallu faire beaucoup plus pour les autres programmes que nous nous hâtions de visiter : selon la règle commune à tous les bonzes, il devait déjeuner avant midi…. |

|

J’inaugurai notre maison de Phnom Penh, et lui donnai le nom de Sith Sophal en souvenir de cet étudiant qui avait fait partie d’un petit contingent que nous avions pu accueillir en France où une voiture folle l’avait fauché. Sa photo avait rejoint, dans mon bureau celles de tant d’autres à la vie interrompue. J’avais déjà du agrandir le cadre qui les contenaient. Pour beaucoup, j’étais le seul à savoir… ils font partie de la famille comme le petit Ly qu’une rafale avait déchiqueté, l’enfant Na que la vie trop compliquée avait tué, Tuan mort d’overdose… tant d’autres victimes de la méchanceté, de l’indifférence ou d’un destin que nous ne comprenons pas encore. La maison Sith Sophal abritait une vingtaine de jeunes et servait de base à une centaine de filleuls répartis dans la banlieue de la ville. La plupart étaient orphelins. Ils mesuraient leur chance de pouvoir faire des études et se levaient avant l’aurore pour réviser leurs cours. Le jour même de l’ouverture, la maison était pleine.

C’est au Cambodge, ce pays martyr, que la blessure de paternité me semblait la plus forte tant les familles avaient été décimées. Je souffrais de voir humilier ce pays que j’aimais. Des ONG dévoyées, des sectes parfois, de sinistres prédateurs aussi s’y conduisaient en pays conquis, projetant sur ce peuple désarmé leurs fantasmes et leurs frustrations. J’eus à mener des combats qu’aurait mené René Péchard s’il avait été encore là. Des quinquagénaires suspects s’ébattaient parmi des nuées d’enfants dans le fleuve, une dame patronnesse prétendait vérifier des comptabilités qui ne la regardait pas, des volontaires étrangers se livrait au prosélytisme sous couvert de charité. Nous n’étions pas plus que d’autres vaccinés contre ces dérives que seule, pouvait éviter le retour de ce peuple à la souveraineté dont les événements l’avaient dépossédé.

Philippines.

Avec le père Labaky, et le père Patrick Giros, fondateur de « Aux captifs la Libération », je me rendis pour la première fois aux Philippines en décembre 1995 . Patrick Giros avait fondé à Paris l’association « Aux Captifs la libération » et vivait au coude à coude avec les marginaux des Halles et du Bois de Boulogne. Le père Labaky était et reste le père des Enfants du Liban, A Manille , nous n’étions pas dépaysés. Dominique Lemay, le fondateur de Virlanie, nous emmena à la rencontre des enfants de la rue. Certains croupissaient dans une prison innommable. Je décidai alors d’élargir l’action d’Enfants du Mékong à ce pays qui fait partie du Sud Est Asiatique et y ouvris les premiers parrainages avant d’inaugurer notre première maison en 1999.

Pour avoir navigué durant plusieurs années à bord des navires de la Compagnie des Messageries Maritimes, je n’avais cessé de m’intéresser à l’évolution des Marines Marchandes. Les Philippines fournissaient de très importants contingents de marins aux compagnies de toutes les nationalités. J’entrepris un ambitieux programme de prise en charge professionnelle et humaine en utilisant mes liens avec ce milieu.

Laos.

Au Laos se trouvaient nos racines. A Vientiane, je retrouvai la petite rue, la maison où René Péchard avait fondé l’Association pour la Protection de l’Enfance du Laos. On ne me laissa pas entrer. Les prédateurs de 1976 avaient achevé leur besogne. Là où s’étaient pressés les pauvres, stationnait une grosse Mercedes. L’arbre se reconnaissait à ses fruits. Dans l’esprit de ce que m’avait enseigné par l’exemple celui que tout un peuple de laissés pour compte appelaient « Tonton », je décidai d’accueillir sans aucune distinction politique ni religieuse, ceux qui frappaient à notre porte. Je n’avais pas oublié la confidence qu’il m’avait fait de son départ de ce pays en 1976 :

« Il fallut, le cœur serré, se faire à l’idée d’abandonner presque sans transition les enfants pauvres que nous soutenions, et particulièrement ceux qui bénéficiaient de bourses d’entretien, en fait les plus démunis. Abandonner notre vestiaire, notre pharmacie, toutes ces choses si utiles à la population la plus défavorisée du Laos, nous causa un chagrin profond, un véritable désarroi…

Nous assistâmes alors à la ruée d’une vague de calomnies sur notre action. Nous fûmes accusés de tous les maux, et le plus douloureux fut de constater que la campagne de dénigrement se noua autour de quelques-uns des anciens qui, sans doute par peur, non seulement confirmèrent les dires des communistes, mais allèrent encore plus loin, fournissant de faux détails et renchérissant dans l’ignominie. Dans un premier temps, de tels faits nous blessèrent terriblement; puis nous avons compris, surtout par les témoignages reçus dans les camps, que la calomnie fut pendant des mois la clé d’une certaine tranquillité civile à l’intérieur du Laos qui commençait à vivre son calvaire. Nous sûmes quelle suspicion, quelles tracasseries entourèrent pendant des jours, des nuits, ceux qui, de près ou de loin, avaient entretenu des rapports avec les Occidentaux. Nous apprîmes les noms d’amis éliminés pour leur collaboration avec les « impérialistes ». Et nous pardonnâmes en nous disant que, à la place des Laotiens, nous aurions agi de même, simplement pour survivre. Après diverses tentatives qui se sont soldées par un échec, nous dûmes nous résigner à clore définitivement le chapitre « foyer » au Laos. Par divers moyens détournés, que d’aucuns qualifiaient de «combines », nous avons continué à faire passer de l’argent à quelques anciens, afin qu’ils puissent continuer ou terminer leurs études. Leur courrier, rare, mais toujours apprécié, nous montre que nous avons bien fait. Le nouveau gouvernement laotien, pour nous couper l’herbe sous les pieds, avait suscité une association complice des communistes qui laissait partout courir le bruit que j’avais abandonné les enfants dont je m’occupais à Vientiane, et que c’était désormais à elle qu’il fallait envoyer de l’argent. Quelques-uns de nos bienfaiteurs se sont fait piéger par cette ruse qui avait été orchestrée de main de maître. Il fallut très vite corriger le tir et reprendre contact avec tous nos amis pour leur montrer que nous existions toujours de la même façon et qu’ils étaient l’objet d’une véritable machination».

J’aurais l’occasion de vérifier que de tels comportements ne dépendent ni des pays ni des idéologies mais résultent du mal qui parfois envahit le cœur de l’homme

Accueil en France.

La France accueillit de nombreux réfugiés et il faudrait ici donner la parole aux centaines de familles françaises qui participèrent à ce vaste mouvement de solidarité et qui peuvent témoigner des extraordinaires qualités de courage, de dignité, d’adaptation de nos frères asiatiques. René Péchard ne posait pas d’autre question que celle de la détresse et comme il l’explique fort bien, les plus riches étaient devenus les plus vulnérables. D’ailleurs, faire payer aux enfants la situation de leurs parents aurait été le contraire de tout ce qu’il était.

Un dimanche après-midi Matthieu, père de famille laotien vint nous voir à la maison :

– «J’ai calculé l’heure… Je crois que, en ce moment même, ma femme et mes sept enfants sont en train d’essayer de traverser le Mékong avec un passeur. Alors, je suis venu pour qu’on prie ensemble… »

Quelques jours plus tard arriva la bonne nouvelle : tous étaient arrivés sains et saufs. Il fallut attendre encore plusieurs mois pour réussir à les faire sortir des camps de réfugiés où ils étaient retenus. Un bébé s’annonça auquel ils donnèrent un prénom laotien qui signifiait : « L’année où nous sommes partis ». Pour faire vivre sa famille, Matthieu voulu monter en franchise un atelier de cordonnerie et chercha à emprunter une petite somme.

Je trouvai un matin sur mon bureau une note : « Un certain Matthieu a appelé, il a semblé déçu de ne pas vous trouver », je ne savais où le joindre. Une note semblable m’attendait lorsque je passai à l’association. Le soir, rentrant chez moi, j’appris qu’il m’y avait aussi manqué de quelques minutes. Puis le téléphone sonna : Matthieu n’avait pu supporter la lettre de refus de la banque qu’on retrouva auprès de lui.

Sur le bord de la fosse où l’on venait d’enterrer son père, une des filles me supplia :

– Tonton, il ne faut pas que nous soyons séparés…

Quelques années plus tard, je reçu la visite de l’aîné en grand uniforme de Saint Cyr puis je conduisis sa sœur à l’autel le jour de son mariage. L’association était une famille où se partageaient les joies et les peines. Les albums de famille sont emplis de photos de mariage et de bébés et je conserve de pleins cartons de diplômes d’examen.

Aujourd’hui, les téléphones portables permettent d’être joignables à tout moment. Le mien est toujours ouvert en souvenir de Matthieu qui m’avait appelé par trois fois dans sa détresse sans que je l’entende…. Parfois, je surprends un signe d’impatience chez mes interlocuteurs lorsque je les interromps pour répondre. Je les comprends comme je comprends l’agacement des patients que René Péchard délaissait un instant sur le fauteuil du dentiste lorsqu’un enfant désemparé se présentait et qu’il sentait l’urgence d’un accueil.

Un soir, alors que je dînais au Sénat, la sonnerie résonna stoppant net les conversations. Jean-Paul, 17 ans, pleurait au bout du fil :

– « C’est moi, Jean-Paul… J’ai été renvoyé du foyer d’Asnières, mon beau-père m’a mis à la porte. Je suis dans une cabine, je ne sais pas où aller… »

Il faisait nuit, un gosse désemparé errait dans Paris. Le colloque consacré à l’accueil des jeunes réfugiés se poursuivrait sans moi ! Les jeunes de la maison Marcel Van, dont plusieurs rescapés comme lui, se serrèrent pour l’accueillir.

Les réfugiés arrivaient tôt le matin à Roissy avant d’être dirigés sur des centres en banlieue. Nous tentions de les réconforter de notre mieux. Beaucoup de familles séparées par les événements s’efforçaient à se rapprocher. Nous allâmes ainsi chercher un tout jeune couple à la gare de l’Est. Une seule voiture suffit pour ramener les parents, leurs deux enfants et de très maigres bagages. Quand ils quittèrent la maison, six mois plus tard, la petite fille sauta dans mes bras:

– « Au revoir, ong noï[4] »

Oui, je me sentais bien « grand-père » de cette fillette qui laissait filtrer un regard vif entre deux fentes dans un visage en pain d’épice… J’étais parrain de son petit frère et devenu « tonton » pour beaucoup d’autres.

Il y eut des dévouements admirables et aussi des comportements dégradants aussi bien chez les détenus (quel autre mot employer ?) que chez les gardiens et aussi – hélas – parmi certains membres d’ONG. Mais dans l’ensemble, se révélèrent des personnalités d’exception telle celle de Me Nguyen Huu Giao.

*

La maison d’Asnières prit après sa mort le nom de « Maison René Péchard ». Pour ma part, j’avais installé mon bureau dans la Maison Marcel Van de Montparnasse. Je consacrais les matinées à l’administration des éditions du Sarment, mais, sitôt arrivée l’heure du repas, je rejoignais l’association. J’y travaillais portes ouvertes, recevant pèle mêle auteurs, journalistes, jeunes en détresse. Ce n’était ni un foyer ni une entreprise, mais une communauté. La communauté irriguait l’édition et l’édition nourrissait la communauté. La Parole de Dieu tombait sans distinction sur le tout venant, le tout donné, le tout épuisé, le tout assoiffé. Entre deux missions, entre deux contrats d’édition, deux quêtes, deux projets, avant de rentrer rejoindre les miens en banlieue, il y avait ainsi soir après soir ce temps de grâce, partagé avec ceux que la vie – et la mort – nous envoyaient. Nous avions choisi le risque et la fragilité, nous faisions confiance.

Le Sarment et l’association s’épanouirent de conserve. La collection «Enfants du Fleuve » donna la parole à ceux pour qui « la vie est trop compliquée », près d’une centaine de titres qui reçurent un prix de la Fondation pour l’Enfance. La collection « Lumière » se développa dans les mêmes proportions, répondant aux attentes de beaucoup. Il fallait bien aussi parler pour ceux qui n’en avaient pas le pouvoir quels qu’en soient les risques. On m’avertit : « Ils se vengerons ». Ils tiendront parole.

La prière du soir qui commençait toujours par la lecture des textes du jour, était souvent l’occasion d’échanges animés dans l’esprit de respect des consciences que René Péchard et moi-même avions toujours observé.

Au fond, nous poursuivions à Paris ce que René Péchard avait inauguré à Vientiane, intégrant étroitement l’accueil à la vie professionnelle, donnant une famille à ceux qui n’en avaient pas. Ce qu’il avait vécu dans le cadre de son cabinet dentaire de Vientiane, je le vivais dans celui de la maison d’édition. D’ailleurs, je ressentais presque physiquement la présence de celui que dans mon cœur j’appelais toujours « tonton » et ce n’est pas sans émotion que je m’entendais à mon tour appeler ainsi. Les asiatiques, tellement nourris du culte des ancêtres ne s’étonnaient pas de cette continuité entre le visible et l’invisible. René Péchard que j’avais fait élire président à vie par le conseil d’administration unanime était devenu président… à Vie !

Une famille ne ferme pas, surtout pas l’été. C’est ainsi que je m’efforçai de trouver une maison de vacances, robuste construction de grés rose dans la baie de Saint Brieuc. Beaucoup y découvrirent la mer, le ciel étoilé, le grand vent courant sur la lande :

– « Tonton…C’est mieux qu’à la télé! »

Oui, la maison Notre Dame, c’était « mieux qu’à la télé ». Il fallait la mettre aux normes. Je trouvai providentiellement la somme nécessaire auprès d’un bienfaiteur anonyme qui avait compris l’enjeu. Pourtant, il se trouvera de « bons chrétiens » pour faire fermer cette maison qui ne leur faisait d’autre mal que de leur rappeler que le soleil, la mer le sable et le grand vent sur la lande appartiennent à tous les enfants de Dieu.

La maison Notre Dame d’Erquy avait été ouverte dans le cadre de l’Association Saint Grégoire, association privée de fidèles dont j’assurai la présidence à la suite du départ des fondateurs. Dans ce même cadre furent reprises les maisons Saint Benoît et Saint Joseph dans la région de Pau, fondé la société NAP.SA, lancé l’Institut Alexandre de Rhodes..

Le moment était venu d’un nouvel élan. Il convenait en premier lieu de structurer les activités confessionnelles, humanitaires, commerciales et de partager cinquante ans d’expérience et de compagnonnage avec les pays du Sud Est Asiatique. C’est ainsi qu’en 1999, dans la perspective de confier la site à une équipe jeune, ouverte, donnant une place importante à nos amis asiatiques, j’envisageai de rassembler en une fondation à laquelle je ferais apport des éditions du Sarment, le résultat de toute une vie de travail dans la fidélité à René Péchard.

Cette fidélité allait être couronnée en mars 2001 par une communion de destin.